※この技術は、2013年から保険適用になりました。

脂肪萎縮症とは、脂肪組織が消失あるいは減少する病気です。脂肪がなくなるとは、「メタボへの警鐘が鳴らされている昨今、願ってもないダイエット」と早合点しそうですが、脂肪組織の減少に伴って糖尿病や脂質異常症、非アルコール性脂肪肝などさまざまな代謝異常をきたし、寿命も30〜40歳とされる難病なのです。国内の患者数は推定100〜200人と少ないため病気の解明も進まず、これまで確実な治療法はありませんでした。そんな脂肪萎縮症に対して、京都大学医学部附属病院が有効な治療法として研究を続けてきたレプチン補充療法が昨年7月、第3項先進医療(先進医療のうち、使用する医薬品や医療機器について、薬事法の承認・認証・適用のないもの)に承認されました。全国で同院でのみ、この治療を受けることができます(2011年2月現在)。

脂肪萎縮症には、先天的に脂肪細胞ができる過程で問題が起きる先天性脂肪萎縮症と、ウイルス感染や自己免疫、薬剤(抗HIV治療薬など)による後天性脂肪萎縮症があります。先天性脂肪萎縮症の原因と考えられる遺伝子の異常はいくつか見つかっていますが、はっきりした発症メカニズムは分かっていません。

また発症部位によって、全身の脂肪組織が減少する全身性脂肪萎縮症と、下肢などに限定して脂肪組織が減少する部分性脂肪萎縮症に分けられます。発症する年齢も原因によって異なりますが、乳幼児期から思春期までに発症する人が多いといわれています。

脂肪萎縮症の治療に使うレプチンは、1994年に脂肪細胞から分泌されるホルモンとして発見されました。食欲抑制やエネルギー消費をうながす作用が確認され、抗肥満ホルモンと呼ばれています。発見当初は肥満治療薬として期待されましたが、肥満の人はレプチンの作用が効きにくいレプチン抵抗性であることが分かってきたため、肥満治療薬としてはまだ実用化されていません。

一方、最近のレプチンの研究では、抗肥満ホルモンとしての働きだけでなく、血糖値を調節するインスリンの作用増強など、糖代謝や脂肪代謝にも働くことが分かってきました。さらに、レプチンは脂肪萎縮症に伴う糖尿病の改善に効果のあることが動物実験で明らかになり、02年以降、米国国立衛生研究所(NIH)や京大病院の研究グループがヒトを対象としたレプチンの臨床研究を進めてきました。

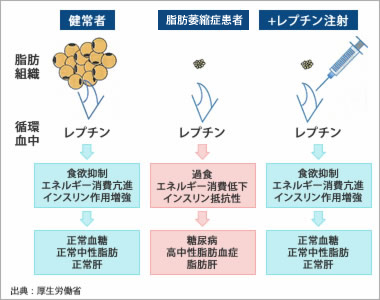

図1●脂肪萎縮症に対するレプチン補充療法

脂肪萎縮症の患者は脂肪組織が少ないことによる外見上の問題もありますが、脂肪組織から分泌されるレプチンが不足した状態となり、代謝異常が引き起こされることがより大きな問題です。そこで、足りないレプチンを補充することで、レプチンの持つ食欲抑制やエネルギー消費亢進、インスリン作用増強などの働きによって、代謝異常を改善しようというのが、レプチン補充療法です(図1)。脂肪が消失した状態は治りませんが、糖や脂肪の代謝異常が軽減すれば、脂肪萎縮症の患者の寿命も延ばせるのではと期待されています。

レプチン補充療法では、患者が毎日1回、この「組換え型メチオニルヒトレプチン<メトレレプチン>」を自己注射をする(写真提供:京都大学医学部附属病院探索医療センター )

京都大学では、医学研究科内科学講座内分泌・代謝内科学の中尾一和教授を中心に、医学部研究科人間健康科学系専攻の細田公則教授や医学部附属病院探索医療センターの海老原健准教授らの研究グループが、02年よりレプチン補充療法の臨床試験を行ってきました。

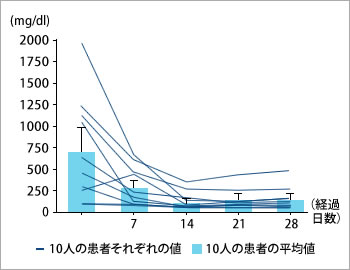

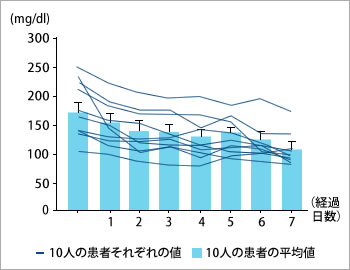

レプチン補充療法は、レプチン(一般名:組換え型メチオニルヒトレプチン<メトレレプチン>)(写真)を毎日1回、自己注射で皮下に投与します。京都大学の研究グループは、脂肪萎縮症の患者12人を対象とした研究で、投与開始後およそ 1 週間で血糖値が改善することを確認しました(図2)。また、中性脂肪値も1週間程度で改善し(図3)、投与期間中、大きな副作用はありませんでした。現在でも12人中8人が治療を続けており、最長で8年間、治療が継続しています。

図2●空腹時血糖

図3●中性脂肪

空腹時血糖も中性脂肪もレプチン補充療法を始めて1週間で著しく低下した(資料提供:京都大学医学部附属病院探索医療センター )

レプチンは国内でも海外でも治療薬としては承認されていません。そこで京都大学は、臨床研究の結果を踏まえて、10年11月から第3項先進医療としてレプチン補充療法を行っています。

先進医療としての治療では、6歳以上で、血中のレプチン濃度が低く、糖脂質代謝異常(糖尿病、高インスリン血症、高中性脂肪血症のうち少なくとも1つ)のある脂肪萎縮症患者で、すでに2カ月以上のレプチン補充療法を受けた人を対象としています。最初の1週間は入院し、その後は2カ月ごとに外来で検査をします。また、治療開始後2年間は半年ごとに、3年目以降は1年ごとに入院検査をします。なお、先進医療にかかる費用は、1年間で約11万1000円です(試験薬であるメトレレプチンは製薬企業より無償提供されます)。

あわせて京都大学では、先進医療とは別に10年11月から2年間の予定で、このレプチン補充療法の「医師主導治験」も開始しました。こちらは、これまでにレプチン補充療法を受けたことのない脂肪萎縮症患者を対象として、最初の9週間は入院し、その後11週間は自宅で自己注射を行い、治療開始から20週後に糖尿病や脂質異常症の状態を評価するものです。

脂肪萎縮症が高頻度に引き起こすインスリン抵抗性や糖尿病、脂質異常症、脂肪肝は、メタボリック症候群の特徴と同じです。そのため、レプチンは脂肪萎縮症だけでなく、糖尿病などの代謝異常の治療薬として、臨床応用が考えられています。

また、脂肪萎縮症の完治を目指して、脂肪細胞を再生する試みも進められています。京都大学の研究グループは、患者の細胞からiPS細胞(さまざまな細胞になる人工多機能幹細胞)をつくり、iPS細胞から脂肪細胞を作る方法を確立しました。現在はiPS細胞からつくられた脂肪細胞を移植する段階には至っていませんが、将来的には脂肪細胞を移植して、そこから分泌されるレプチンなどのホルモンによって、脂肪萎縮症を治療する可能性が期待されています。