※この技術は、2012年から保険適用になりました。

近年、超音波検査の普及により、母胎にいる段階で胎児の疾患を診断できるようになってきました。しかし、診断できても積極的な治療ができないというジレンマがありました。このジレンマを解消すべく、いくつかの疾患に対する胎児への治療が先進医療の枠組みの中で行われています。今回は、これまでの治療法では死産のリスクが高かった双胎間輸血症候群に対する「胎児鏡(胎児用の内視鏡)を用いた子宮内レーザー手術」について紹介します。

「レーザー治療により、双胎間輸血症候群の治療成績が大きく向上しました」と話すのは、独立行政法人国立成育医療研究センター周産期診療部胎児診療科の林聡医長です。

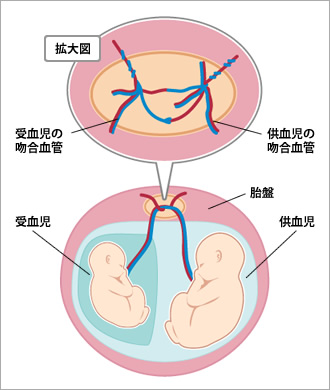

双胎間輸血症候群とは、1つの胎盤を共有している一卵性双生児の胎児において、胎盤内で2児の血管がつながり(吻合血管といいます)、この吻合(せつごう)血管によって双生児間に慢性的な血流量の不均衡が生じるものです。

血流量が多い胎児では、高血圧や多尿、羊水過多、心不全、胎児水腫が生じ、最終的には死亡に至るリスクが高くなります。一方、血流量が少ない胎児では、低血圧、乏尿、羊水過少、胎児発育不全、腎不全が生じ、こちらの胎児でも最終的に死亡リスクが上昇します(図参照)。

双胎間輸血症候群(TTTS)

胎盤内で一卵性双生児の2児の血管がつながることで、慢性的な血流量のバランスが崩れるのが双胎間輸血症候群。つながっている血管をレーザーで焼くことで、治療する

双胎間輸血症候群に対する従来の治療法としては、母体を安静にしたり、過剰な羊水を抜くという治療(羊水吸引除去術)があります。ただし、この治療法では、少なくとも1児が助かる可能性は6割程度で、生存した胎児においても脳神経障害などの後遺症が2割程度生じていました。また、「羊水を抜くという治療は繰り返す必要があり、頻繁に繰り返しても、早産になる患者さんが多く存在しました」と林医長は説明します。

この双胎間輸血症候群に対する新たな治療法として、2002年から国内で実施され始めたのが「内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術」です。この治療は、胎児鏡を用いて、吻合血管をレーザーで凝固・遮断する手術です。麻酔をかけた上で、母体のお腹に胎児鏡を刺して子宮内に挿入し、吻合血管にレーザー照射します。「吻合血管は内視鏡で観察してその位置を確認します。吻合血管の数は、個人差があるものの、平均すると5〜10本程度。治療時間は、1時間程度」と林医長。

02年7月から06年12月までに国内4施設での治療成績(対象181例)では、少なくとも1児が助かる可能性は約9割と、従来の治療法における成績を大きく上回りました。一方、重症の脳神経障害の発症は5%程度でした。「一般の出産においても脳神経障害の発症率は1〜2%程度。羊水吸引除去術に比べて有害事象は大幅に少ないといえるでしょう」と林医長は分析します。

先進医療としてこの治療法が認められたのは05年8月。「11年4月現在、この治療を実施しているのは、全国で7施設(国立成育医療研究センター、聖隷浜松病院、社会保険徳山中央病院〔山口県〕、国立長良医療センター、大阪府立母子保健総合医療センター、宮城県立こども病院、北海道大学医学部附属病院)あり、全施設の治療件数は年に140〜150件程度で、うち当センターでは、年間50件程度を治療しています」と林医長は説明します。

「高い確率で双胎間輸血症候群の胎児を救う治療法があることを知って欲しい」と話す林聡医長

林医長は、「年間100万件の分娩があるとすると、400件程度の双胎間輸血症候群が発症している可能性があります。潜在的には、レーザー治療のニーズはもっと多いかもしれません」と話します。そして、「高い確率で胎児を救う治療法があることを、広く知って欲しい」と力を込めます。

治療費は施設により異なりますが、国立成育医療研究センターの場合、1件当たり48万円で全額自己負担です。また治療後は切迫早産になりやすいため、1カ月程度は入院が必要になります。先進医療に認められているため、入院による治療費は保険診療となります。

実は、国立成育医療研究センターでは、胸水を有する胎児に対する胎児治療も、先進医療の枠組みの中で実施しています。これは、胎児の胸にチューブ(シャントカテーテル)を留置して、胎児の体内に溜まった胸水を羊水中に排出させるという治療です。「この治療で使うチューブは、肝疾患に用いるチューブを改良して国内の医療機器会社が開発したものです」と林医長は説明します。

このように胎児の段階できちんと治療すれば、出生後、後遺症もなく正常に成長できるのです。こうした胎児治療の研究開発が進み、注目を集めています。