患者から離れた場所にいる医師の操作に従い、正確かつ細かい動きで施術を行う手術支援ロボットを使った遠隔手術の実証実験が、2021年2~3月に青森県で実施されました。約150km離れている弘前大学医学部附属病院とむつ総合病院を高速通信回線でつなぎ、手術支援ロボットを遠隔操作したところ、驚くほどスムーズに操作できたといいます。手術支援ロボットによる遠隔手術の概要や今後の取り組みについて、実証実験を主導した、弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座教授の袴田健一先生に伺いました。

ポイント

弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座教授の袴田健一先生

手術支援ロボットを使った手術(ロボット支援手術)は、日本では2012年に初めて保険適用されました。それ以降、徐々に保険適用の範囲が拡大し、現在では前立腺、胃、大腸、肺、心臓、子宮などの手術に活用されています。手術支援ロボットは、人間の手よりもさらに細かい動きが可能で、精度の高い手術に適していることから、病院に導入されるロボットの台数も急速に増えています。

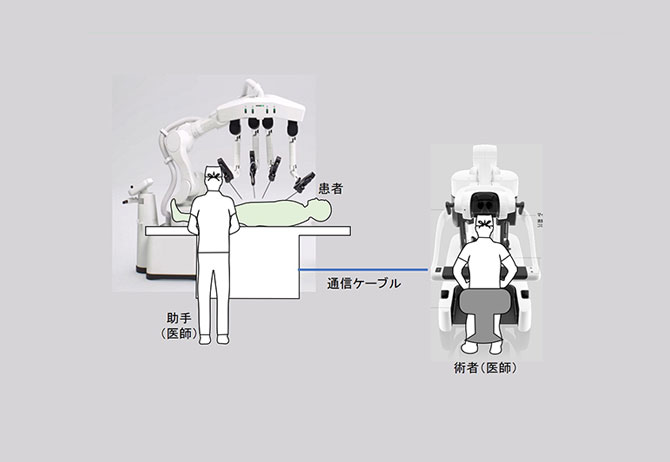

手術支援ロボットの操作は医師が行います。手術台から少し離れた場所にロボットの操縦席が設置されます。医師は操縦席に座り、画面で患者の体内の映像を確認しながら、ハンドルを動かしてロボットを操作します。すると、通信ケーブルを介してロボットに操作が伝わり、ロボットのアームが動いて施術していきます。

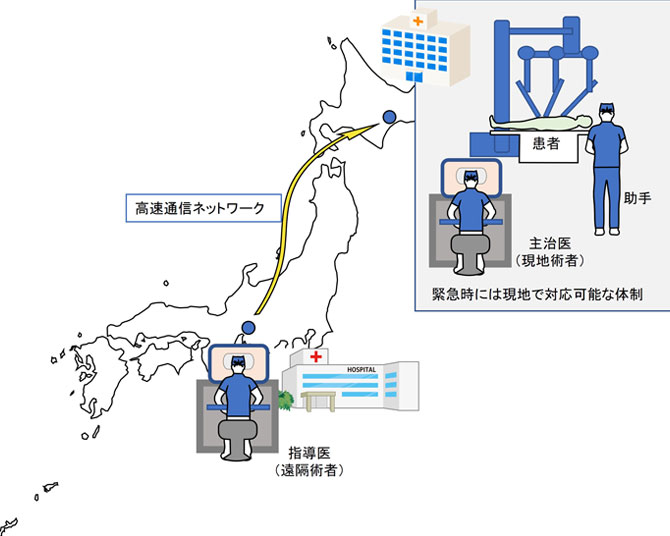

今回紹介する「遠隔手術」は、ロボットと操縦席の間の距離が非常に離れた状態で行う手術です。ロボットと操縦席は、商用の通信回線を使用して接続されます。手術を担当する医師は、患者とは別の病院にいてロボットを操作します。患者の近くには、日頃から治療を担当している主治医が付き添います。

「遠隔からロボットを操作して手術をすると聞くと、驚きと不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、我々が想定している遠隔手術はあくまで『遠隔手術支援』です。『遠隔地にいる専門技術を持つ先生に、ロボットを使って手術を手伝ってもらう』ということです。主治医の先生が必ず患者さんの近くにいて、緊急時など何かあればすぐ対処してくれます。治療を担当する医療チームがたまたま複数の病院にまたがっているというイメージです」(袴田先生)。

手術支援ロボットを使った初めての遠隔手術は、2001年に成功しています。フランスにいる患者の手術をアメリカにいる医師が行いました。しかし、これは莫大なコストを要する特殊な通信回線を使ったからこそ成功したものです。当時の一般的な通信回線は、遠隔手術を行うには通信速度や情報処理能力が不足しており、医師の操作がロボットに反映されるまでに遅延が生じてしまうほか、セキュリティにも問題がありました。

しかし現在は、20年前と比べて通信環境が著しく改善しています。さらに、手術支援ロボット「ダビンチ」の主要技術の特許権の存続期間が2019年に満了したことを契機に、国内外で手術支援ロボットの開発が活発化しています。こうした背景もあって、実証実験など社会実装に向けた取り組みが進められるようになりました。

社会的背景も遠隔手術を後押ししています。外科医の数は減少しており、特に地方ではその傾向が顕著です。そのため、地方の患者が自分の住む地域で手術を受けられず、何時間もかけて遠くの病院まで行かなければならないケースも見られます。遠隔手術が実用化されれば、地元の病院で手術を受けることが可能になります。

また、遠隔手術の仕組みを利用すれば、若手医師は地方にいても先輩医師の指導を受けて手術の修練を積むことができます。ロボット支援手術では、操縦席を2台用意し、2人の医師が交互に1台のロボットを操作することがあります。この方法であれば、先輩医師が遠隔地にある操縦席から若手医師のロボット手術をサポートしたり、教育したりすることが可能になります。このように、地方でも高度な技術を学べるようになれば、地方で働く医師を増やせるかもしれません。

今回の実証実験は、日本外科学会が主体となって実施されました。弘前大学医学部附属病院に操縦席を設置し、経験豊かな外科医12人と若手の外科医9人が、約150km離れたむつ総合病院にある手術支援ロボットを遠隔操作しました。使用したのは、リバーフィールド社が現在開発中の国産の手術支援ロボットです。呼吸する体のように動く台に設置した、人体模型や人工臓器の大腸を使い、糸を手繰り寄せたり臓器を縫い合わせたりといった、実際の手術と同じ手技を2種類実施し、正確な手技が実現できるか、また通信や情報処理による遅延がどの程度生じるのかを検証しました。

袴田先生によると、通信は安定していて遅延も極めて少なく、「目の前の画面に映っているのは150km離れた場所にあるロボットなのですが、あたかも目の前にあるロボットが動いているかのように錯覚するほどでした」とのこと。実際にどの程度の遅延があったのか、正式な測定結果は後日公表される予定ですが、平均で約0.1秒と推測され、参加した医師からも「遅延はほとんど気にならなかった」との声が多かったといいます。

今回の実証実験は、あくまで遠隔手術の実用化に向けた第一段階です。今後は、他の地域でも同様の実験を実施し、商用回線で全国どこでも遠隔手術が可能かどうかを検証します。現段階では、北海道大学と釧路の病院、九州大学と別府の病院をそれぞれ結んだ実証実験が予定されています。また、商用回線を使った実験とは別に、九州大学と北海道大学を超高速の学術情報ネットワークで結び、2020年8月に承認された国産の手術支援ロボット「hinotori」を使った実証実験も、2021年度の前半に予定されています。これは難易度の高い手術で、技術開発のために重要なデータを得るための実験となります。

ロボットの性能が高くなり、操作が複雑化したり映像が高画質になったりすると、情報量が増えて通信速度や情報処理速度に負荷がかかり、遅延が生じる可能性もあります。臓器の色などは画面に正確に映す必要がありますが、高画質で色鮮やかであるほど情報量が増えて、遅延のリスクが高まります。今後の実証実験では、ロボットの動作に問題がなく、かつ遅延が生じない最適なバランスを見つけていく必要もあります。

今後、遠隔手術を実用化する場合は、ガイドラインなどで定めるべき要件もあります。例えば、遠隔手術を実施する病院に十分な通信環境や設備、セキュリティが整っていることを事前に確認する仕組みが求められます。また、遠隔手術を担当する医師の技量を証明する資格なども検討する必要があります。患者側の視点も重要です。患者の近くに主治医がいること、そのうえで遠隔地の医師に支援してもらう体制を基本とし、かつ患者が遠隔手術を希望した場合に実施するなど、患者の安心につながるような仕組みを構築すべきでしょう。

遠隔手術は、胃がんや大腸がんなど、比較的多く実施される手術に適していると考えられます。手術数が多いということは、それだけ患者数が多いということであり、近隣で手術が受けられないと困る患者も多いはずです。遠くの病院まで時間と費用をかけて移動することなく、居住地域で十分な治療が受けられる遠隔手術は、多くの患者のニーズを満たすものと期待されます。