残存聴力を失わずに

低侵襲に聴力を改善する人工内耳

( 2012/06/26 )

※この技術は、2014年から保険適用になりました。

難聴はコミュニケーションの妨げとなるばかりではなく、クオリティ・オブ・ライフ(QOL=生活の質)の低下を引き起こします。低音域の聴力が残っている高度感音難聴の患者は人工内耳の適応外で、これまで聞き取り能力を大幅に改善する有効な治療法がありませんでした。近年、低音域は補聴器で、高音域は人工内耳で聞き取る「残存聴力活用型人工内耳」が登場し、患者に福音をもたらすと期待されています。「残存聴力活用型人工内耳挿入術」は、2010年8月に第3項先進医療技術に認定され、12年5月1日現在、全国で5施設が先進医療の実施施設として認可されています。

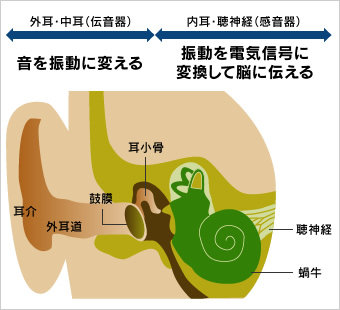

耳介(じかい)で集められた音は外耳道を通って鼓膜に達し、鼓膜を振動させる。鼓膜の振動は中耳の耳小骨で増幅されて、内耳に伝わる。その振動は、リンパ液で満たされている蝸牛(かぎゅう)で液体の波に変化する。その波を有毛細胞が感知して電気信号に変え、電気信号は聴神経を経由して脳に伝わり、音として認識される

難聴(両耳の聴力レベル(※)30dB以上)は、障害が起きている部分で大きく2つに分けられます。耳は、音を振動に変えて内耳に伝える外耳・中耳(伝音器)と、取り込んだ振動を感知して電気信号に変換して脳に伝える内耳・聴神経(感音器)からなります(図1)。障害が前者にある場合が「伝音性難聴」、後者の場合が「感音性難聴」です。また、両者に障害がある場合を「混合性難聴」と言います。

(※)聴力の程度を表す尺度を聴力レベルと言い、音の単位デシベル(dB)を用いて表します。正常な人は聴力レベル30dB未満で、30dB以上が難聴になります。難聴は、軽度(30~50dB)、中度(50~70dB)、高度(70~85dB)、重度(85dB以上)の4つに分類されています。

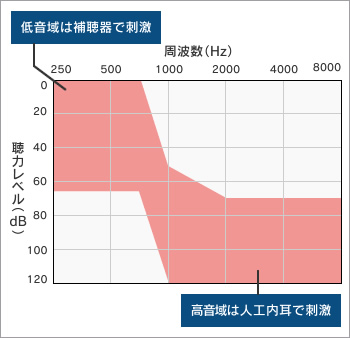

適応条件は、左右の聴力が図中の色を塗りつぶした範囲内にあり、補聴器の装用効果が小さいこと。加齢による聴力の低下は高音域から起こるが、加齢だけでここまで聴力が低下することは少なく、ほとんどは前述の特発性進行性感音難聴などによる

今回紹介する「残存聴力活用型人工内耳挿入術」の対象となるのは、高度感音性難聴のうち、高音域に障害がある「高音急墜型」と「高音漸傾型」です。どちらも低音域の聴力は軽度の悪化程度ですが、急墜型は1000Hz(ヘルツ)前後を境に急激に聴力が落ち込むケース、漸傾型は徐々に低下するケースです(図2)。これらの原因疾患としては、両耳の難聴が進行する特発性進行性感音難聴や4つの難聴遺伝子に伴う難聴などが挙げられます。特発性進行性感音難聴の原因は不明ですが、内耳の感覚細胞(有毛細胞)の数が通常よりも若いうちから減ることが分かっています。

聴覚障害者は聴力の程度に応じて、2級から6級までの程度等級が定められています。聴覚障害のみの場合、最も重度なものは2級になります。人工内耳の適応(平均90dB以上)となる3級以上の聴覚障害者は人口1000人に対し1人、すなわち10数万人いると言われています。本治療はその前段階の聴力が該当するため、対象者はこれ以上の数になると推測されます。

感音性難聴は治療困難な場合が多く、補聴器でも全周波数にわたり聞き取りが悪い場合は人工内耳が使われます。しかし、急墜型や漸傾型は人工内耳が適応外となります。なぜ人工内耳が適応外なのでしょうか。「従来の人工内耳の大きな問題点の1つは、埋め込んだ人工内耳がリンパ液の振動を妨げて、残っている聴力を悪化させてしまうのです」と説明するのは、日本でいち早く人工内耳による治療法を導入した虎の門病院耳鼻咽喉科の熊川孝三部長(写真)です。

人工内耳は蝸牛内に挿入した電極により、聴神経を直接電気で刺激する仕組みです。まず、体外のスピーチプロセッサが音を拾ってデジタル信号に変換し、送信コイルを通じて信号を体内のインプラントへ電波で送ります。受信したデジタル信号をインプラントで電気信号に変換、蝸牛内に挿入されている電極に送って聴神経を刺激します。蝸牛と同様に、電極には高音から低音に対応する周波数の配列があり、複数の電極を同時に刺激することで、蝸牛の機能を模倣します。ところがその反面、蝸牛に電極を挿入すると、音の振動が妨げられて蝸牛内のリンパ液が波打たず、有毛細胞は音を感じ取ることができません。したがって、低音域の聴力が残っている患者の場合に電極を奥深くまで挿入すると、蝸牛の奥の有毛細胞が担当する低音域の聴力を失うことになります。そのため、人工内耳に対しては厳しい適応基準が設けられているのです。

高音域が聞こえなくても低音域の聴力が残っている場合は、人工内耳の適応基準を満たすまで、つまり難聴の悪化を待たなければなりませんでした。そのため、患者によっては聞こえが不十分なまま過ごさなければならなかったのです。

本治療で使用する「残存聴力活用型人工内耳(Electro-acoustic stimulation:EAS)」は、低音域は補聴器で、高音域は人工内耳で聞き取るシステムです。EASについて、熊川部長は「周波帯域に応じて音響刺激(補聴器)と電気刺激(人工内耳)に割り振るハードウエアとソフトウエア、特殊な電極アレイ(電極の導線)の開発といった医療機器の進歩、低侵襲な(体へのダメージなどが小さく、患者の負担が少ない)電極の挿入法など手術方法の進歩が相まって可能になった医療技術」と評します。適応が早まることで、残った聴力の悪化を待たなくても、より良い高音域の聞き取りができるようになります。

EASで用いられる電極アレイの形状は、これまでの太くて硬く、長い電極と異なり、細くしなやかで短く、体積が小さいのが特徴です(図3)。挿入の際に蝸牛の組織を傷つけないように、柔らかく曲がりやすいように改良されました。有毛細胞はピアノの鍵盤のように、その位置によって感知する周波数が違い、奥にあるほど低い周波数を感知します。従来の人工内耳の電極アレイ(メドエル社製)が全長31mmであるのに対し、EASは24mmです。したがって、従来の人工内耳よりも低音の振動を妨げることが少なく、聴力を残すことができます。

体内装置は電極の形状以外は従来の人工内耳と変わりません。一方、体外装置はスピーチプロセッサが補聴器と人工内耳の両方の機能を備えている点が通常の人工内耳と異なります。電極の挿入法など実際の治療や有効性については、次回解説します。

本システム(オーストリア・メドエル社製)は、体外装置のスピーチプロセッサ、送信コイル(写真左)と、体内装置(インプラント)の受信コイル、IC回路、そして電極を束ねた電極アレイ(写真右)からなる。既に欧州でCEマークを取得、有効性が確認されている(CEマークは、EUにおいて信頼性を認められた製品に付けられる)